Gute Gründe für ein gesundes und werterhaltendes Raumklima

Gesundheit und Wohlbefinden

Trockene Luft in der Heizperiode - Was ist die optimale Feuchte für den Menschen?

40 -60% relative Feuchte ist für Keime, Pilze, Viren und Bakterien sehr ungünstig, wodurch die Luft für den Menschen sehr geringe Belastungen enthält. Das Risiko sich mit Grippeviren anzustecken oder eine Erkältung zu bekommen, ist in diesem Bereich minimal.

Gesunde Luftfeuchte in der Wohnung - Unsere Immunabwehr arbeitet bei 40-60% r.F. am besten

Zu trockene Luft schädigt auch den ausgeklügelten Schutzmechanismus der Atemwege. Die Schleimschicht trocknet ein, wird zäh und behindert die Flimmerhärchen bei ihrer Bewegung, sodass Viren und Keime nicht mehr abtransportiert werden können.

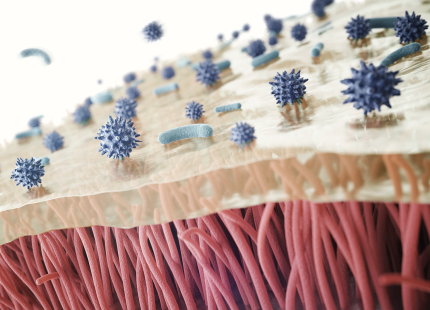

Feuchte Atemwegschleimhäute

Die Flimmerhärchen der Atemwege bewegen sich wie Gräser im Wind. Auf ihnen liegt eine Schicht aus zähflüssigem Schleim, auf dem Keime und Viren „kleben“ bleiben und am Eindringen in den Körper gehindert werden.

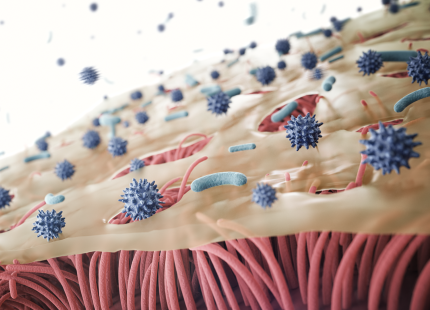

Trockene Atemwegschleimhäute

Bei trockener Luft trocknet auch die Schleimschicht aus. Sie wird hart und fest, so dass sie zum einen nicht mehr von den Flimmerhärchen bewegt werden kann. Zum anderen bleiben auch immer weniger Erreger an ihr hängen. Dadurch steigt die Belastung an Keimen, Viren und Bakterien, denen der Körper ausgesetzte ist, mit zunehmender Trockenheit sprunghaft an.

Keim-Tröpfchen bei trockener Luft

Bei trockener Luft trocknen die mit Grippe- und Erkältungsviren belasteten Tröpfchen ein. Dabei erhöht sich die Salzkonzentration sehr stark, wodurch Keime und Krankheitserreger sehr lange überlebensfähig sind. Zudem werden die Tröpfchen leichter und schwebefähiger, was eine weiträumige Keimverbreitung bewirkt. Bei Trockener Luft wird die Ansteckungsgefahr damit deutlich erhöht.

Trockene Haut

Dass trockene Luft der Haut Feuchtigkeit entzieht, ist gerade im Winter ein bekanntes Problem. Lippen werden spröde, Finger und Handrücken trocken und rissig. Im Extremfall kann die Haut auch aufreißen und sich entzünden. Aktive Luftbefeuchtung verhindert das Austrocknen und sorgt für gesunde, geschmeidige Haut.

Trockenheit im Hals

Die Funktionsfähigkeit der Atemwegsschleimhäute hängt wesentlich von der Luftfeuchtigkeit ab. Nur wenn diese ausreichend hoch ist, sind die Schleimhäute auch fließfähig genug, damit sie ihre Immunabwehrfunktion erfüllen können. Trockenheit im Hals, Heiserkeit und Hustenzwang sind Symptome von zu trockener Raumluft.

Trockene Augen

Auch das Auge reagiert sensibel auf zu trockene Raumluft. Der Tränenfilm hat die Aufgabe die Augenoberfläche vor Einwirkungen aus der Umwelt zu schützen. Trocknet er ein, ist dieser Schutz nicht mehr gegeben. Augenreizungen und Augenentzündungen können die Folge davon sein.

Schützen Sie Ihre Werte

Sättigungsdrang der Luft

Luft speichert Wasser ähnlich wie ein Schwamm. Ist sie nah an der Sättigung (100% relativer Feuchte), gibt sie tendenziell Feuchtigkeit ab. Ist die Luft zu trocken, so beginnt sie Feuchte aus Mobiliar, Parkett oder auch dem menschlichen Körper zu ziehen. Die Luft trocknet sozusagen ihre Umgebung aus um sich selbst mit Feuchtigkeit zu sättigen.

Hygroskopie

Hygroskopische Stoffe, sind Stoffe die in ihrer Zellstruktur Feuchtigkeit einschließen können. Bei geringer Luftfeuchtigkeit entzieht die Luft Feuchtigkeit aus den Materialien, wobei die Zellstruktur oftmals beschädigt wird und Risse entstehen können.

Parkett und Mobiliar

Parkett und Holzmobiliar schaffen eine wohnliche und gemütliche Atmosphäre in unseren Haushalten. Da sie Feuchtigkeit in ihrer Zellstruktur eingeschlossen haben, brauchen sie nicht nur Pflege in Form von Ölen oder Lackierungen, sondern auch eine ausreichende Luftfeuchte. Ansonsten trocknen sie aus und sie werden beschädigt.

Musikinstrumente schützen

Fast jedes Musikinstrument nutzt hygroskopische Stoffe (z.B. Holz) für den Klang- oder Resonanzkörper. Hier kann durch trockene Luft, die dem Material Vitalität und Feuchtigkeit entzieht, die Klangqualität langfristig geschädigt sowie auch der finanzielle Objektwert verloren gehen.

Kunst bewahren

Auch Gemälde oder Kunstgegenstände benötigen eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit. Denn bei zu geringer oder häufig schwankender Feuchte entstehen Spannungen im Material. Hierdurch können Leinwände reißen oder die Farben von Ölgemälden abplatzen. Besonders im Winter, wenn geheizt wird, werden Gemälde und Kunstgegenstände strapaziert. Bei einer ausreichenden Luftfeuchtigkeit befinden sich die Feuchtigkeitswerte von Luft und Gemälde im Gleichgewicht und das Kunstwerk verliert nicht an Qualität.